Les auteurices

A

Journaliste indépendante, diplômée de Sciences Po Bordeaux et de l’Institut Français de la Mode, elle s’intéresse à tous les aspects de la mode, en particulier à ses évolutions sociologiques, comme miroir de notre époque. Elle décrypte la mode pour M Le Magazine du Monde, i-D, L’Officiel et Madame Figaro.

Doctorante au Centre Lucien Febvre (UR 2273), à l'Université Bourgogne – Franche-Comté, après un Master en histoire à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne sous la direction de Dominique Kalifa, elle poursuit une recherche sur le port du deuil en France entre1870 et 1950 (représentations, pratiques, production, circulations) dans le cadre d’une thèse à l’Université Bourgogne – Franche-Comté, sous la direction de Jean-Paul Barrière.

Elle a publié « “Plafond gris-bleu clair ; six mois de deuil” : le deuil, une étiquette sans affect ? », Sensibilités. Histoire, critique & sciences sociales, n° 8, et « Et nos morts ? », janvier 2021.

Après des études en communication, elle s’oriente d'abord vers la publicité avant que l’Asie lui ouvre les bras. Après une expatriation de trois ans au Vietnam, elle décide de se refaire un nom dans l’ilustration en freelance et la bande dessinée.

Auteure de plusieurs blogs, elle travaille aussi à la réalisation de romans graphiques à travers des thèmes aussi variés que la pornographie, la médecine légale, l’immigration, ou encore la guerre de 14-18. Depuis 2016, elle est illustratrice dans une agence de communication parisienne spécialisée dans l’animation.

Photographe française née en 1987. Elle est diplômée de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 2015 en section photo/vidéo avec la série de photographies, La géographie n’est qu’un attribut supplémentaire. Avec cette série, elle a été lauréate du concours European Photography Award 2015.

Professeure d’histoire contemporaine à l’université Paris-Nanterre, elle est spécialiste de l’histoire sociale et politique de la France et de l’Europe au XIXe siècle.

Ses principaux domaines de recherche sont les mouvements révolutionnaires européens, les migrations volontaires et contraintes. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages sur l’exil, les révolutions du XIXe siècle et l’histoire de l’Europe.

Parmi ses publications individuelles, on peut citer :

- La Révolution inachevée 1815/1870 (Belin, 2010 ; réédition Folio-Gallimard 2020) ;

- Le siècle des exilés. Bannis et proscrits de 1789 à la Commune, CNRS Éditions, 2010.

Elle a notamment publié avec Jean-Claude Caron et Emmanuel Fureix (dir.), La liberté guidant les peuples. Les révolutions de 1830 en Europe, Seyssel, Éditions Champ Vallon en 2013.

Elle participe depuis plus de 20 ans au comité de rédaction de la Revue d’histoire du XIXe siècle.

Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS), il travaille sur l’histoire du sport et sur l’histoire culturelle et politique des sociétés contemporaines, en particulier de l’Italie.

Il a notamment publié Le Contrôle du ballon. Les catholiques, les communistes et le football en Italie (BEFAR, 2012) et co-dirigé, avec Stéphane Beaud et William Gasparini, Le Football des nations. Des terrains de jeu aux communautés imaginées (Éditions de la Sorbonne, 2018).

Historien du contemporain (XIXe-XXe siècle), directeur de recherches au CNRS (IRIS, campus Condorcet), il travaille sur l’histoire du sujet. Il s’est notamment intéressé aux modes de subjectivation par l’écriture.

Il a publié une série d’ouvrages, dont en 2019 Le dossier sauvage (Gallimard) et en 2020 Le séminariste assassin (CNRS éditions), ainsi que L’affaire Bladier 1905 (éditions du CNRS).

Il est le co-commissaire de l’exposition Histoire(s) de René L. Hétérotopies contrariées au Mucem (Marseille, été 2021).

B

Actuellement étudiant à la Rietveld Academie, à Amsterdam, il est diplômé de l’École Duperré en design graphique et médias imprimés. Il aime la musique et dessiner, sur tout mais surtout sur rien.

Historien, lauréat de la chaire CNRS de culture visuelle à l’université de Lille où il enseigne au département d’histoire et à l’école doctorale. Il est responsable éditorial aux revues Techniques & Culture et Terrain, collabore à L’Histoire, Critique, Le Débat, Le Magazine littéraire.

Il a publié, entres autres :

- Image et transgression au Moyen-Âge (PUF, 2008) ;

- Adam et l’astragale. Essais d’anthropologie et d’histoire sur les limites de l’humain (Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2009) ;

- La Performance des images (Bruxelles, 2010) ;

- Cultures matérielles. Une anthologie raisonnée (2011) ;

- Les Apparences de l’homme (2011) ;

- Politiques visuelles (Les presses du réel) (2016).

Il prépare Le Corps instrument et, pour Aubier-Flammarion, L’être et l’apparence. Une histoire du vêtement avant la mondialisation.

Docteure en Decorative Arts, Design History, Material Culture, chercheure associée à l'IHTP-CNRS, en charge du séminaire « Histoire de la mode ». Elle est l’auteure d’une thèse (Bard Graduate Center, New York) intitulée The Culture of Dress History in France: The Past in Fashion, 1814-1900.

Elle a notamment publié « From the “union parfaite” to the “union brisée”: The French couture industry and the midinettes during the Great War » in Costume, 47, 2013-1, p. 28-44.

Elle a co-organisé le colloque « Mode, vêtement et société en Europe durant la Première guerre mondiale » en 2014.

Elle travaille actuellement avec Sophie Kurkdjian sur l’exposition Mode & Femmes, 14-18 qui se tiendra à la Bibliothèque Forney du 28 février au 17 juin 2017.

Outre divers recueils de poésie, les principaux textes qu’elle a publié sont :

- South Carolina (essai sur une peinture d’Edward Hopper), éditions Marguerite Waknine, 2009 (réédition en 2016) ;

- La robe de mariée, éditions Marguerite Waknine, 2015 et mise en scène à Lyon les 11-12 octobre 2018 ;

- Avec l’artiste plasticienne Sophie Rousseau : Toute l’histoire nous manque (Revue Voleur de feu, Double Vue éditeur), 2017.

Elle prépare actuellement Artemisia, texte pour le théâtre autour de la peintre italienne Artemisia Gentileschi (1590-1654 ?), spectacle monté en 2020.

Réalisateur radio, maître de conférences en histoire des techniques à l’IUT de Cachan, et membre du Centre de recherche en design de l’ENS Paris-Saclay, il est l’auteur de Au microphone : Dr. Walter Benjamin. W. Benjamin et la création radiophonique – 1929-1933 (MSH, Prix Inathèque 2009) et a dirigé la publication du recueil Écrits radiophoniques de W. Benjamin (Allia, mars 2014).

Par ailleurs, ses recherches sur l’histoire de l’occultisme l’ont amené à publier plusieurs articles et ouvrages dont Le Royaume de l’au-delà de Thomas Edison (réédition), et Les Forces de l’ordre invisible. Émile Tizané (1901-1982), un gendarme sur les territoires de la hantise (Le Murmure, 2016). Il est également le co-auteur d’une anthologie sonore des phénomènes occultes, Spectra Ex Machina, parue sur le label Sub Rosa (2019).

Il prépare actuellement un ouvrage sur les archives de la parapsychologie française, à paraître aux éditions de La Martinière (2021).

Née en 1994, elle a étudié le design textile et l’image éditoriale à l’École Duperré. Elle s’est particulièrement intéressée aux questions de mise en volume et en espace de l’image photographique. Elle travaille actuellement à Paris comme visual merchandiser événementiel.

Photographe documentaire et portraitiste internationalement reconnu et primé, il considère la photographie comme une anthropologie.

Depuis qu’il a commencé sa carrière au Village Voice dans les années 1970, sa méthodologie consiste à étudier et représenter les cultures et sous-cultures par le biais de la photographie. Tout au long de sa carrière, il a ainsi documenté les « tribus » contemporaines, notamment la scène nocturne new-yorkaise à la fin des années 1970. Plusieurs albums de ses photographies ont été édités, dont le dernier Last Dance, en 2021. Il vit et travaille à New York, sa ville natale.

Bill Bernstein est représenté par David Hill Gallery.

Maître de conférences en histoire contemporaine à Avignon Université et membre du Centre Norbert Elias. Ses travaux portent notamment sur l’histoire de l’identification, de la médecine légale, du crime, du cadavre et des pratiques funéraires.

Il a récemment publié :

- Les Sources du funéraire en France à l’époque contemporaine, Avignon, Éditions universitaires d’Avignon, 2015 (comme directeur) ;

- « La République et ses masques. Culte du grand homme et culture matérielle (de la Ire à la Ve République) », Cahiers Jaurès, n° 219-220, janvier-juin 2016, p. 119-143 (avec Jonathan Barbier) ;

- « La tombe de Jeanne (1877- ). Histoire et archéologie », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 58, 2019/1, p. 21-40.

Plongé très tôt dans le grand bain froid, ce surfeur et journaliste breton a écumé les titres de presse glisse et mer, pour finir par jeter l’ancre dans des contrées plus clémentes. Désormais rédacteur pour le magazine b2b européen Source, il explore les tendances de la mode surf/ montagne/outdoor au sein de l’industrie des boardsports. Il a retracé pour Modes Pratiques soixante années d’évolution de la combinaison en néoprène, la seconde peau du surfeur.

Docteur en histoire, auteur d’une thèse sur les représentations vestimentaires à la fin du Moyen Âge (Parades & parures. L’invention du corps de mode à la fin du Moyen Âge, Gallimard, 1997).

Ses travaux comme ses goûts personnels l’ont portée à interroger, dans un désordre chronologique qui n’a jamais perdu de vue la mise en perspective historique, les rapports que nous entretenons avec nos habits (Vivre habillé, Klincksieck, 2009), l’historiographie du vêtement et du textile, ceux entre vêtement et corps, texte et textile, les vêtements des personnages de contes de fées (« Le merveilleux dans le vêtement », La Grande Oreille, n°46, juin 2011) : la vie habillée, dans la vraie vie et dans les rêves.

Maître de conférences d’histoire ancienne à l’Université de Poitiers. Elle travaille avec Véronique Mehl sur l’histoire du corps, des sensibilités et de la perception.

Elles ont déjà co-dirigé :

- Odeurs Antiques, Les Belles Lettres, 2011 ;

- La religion des femmes en pays grec. Mythes, cultes et société, PUR, 2008 ;

- Corps outragés, corps saccagés de l’Antiquité au Moyen-Âge, Brépols, 2011 ;

- Rouge sang. Crimes et sentiments en Grèce et à Rome, Les Belles Lettres, 2015.

Né à Lyon en 1972, il est un photographe de presse français spécialisé dans le portrait de célébrités du monde du cinéma et de la culture. Il vit et travaille à Paris et fait partie, depuis sa fondation, de l’équipe de l’agence Modds.

Ses photos et reportages sont publiés régulièrement dans Elle, Esquire (Ukraine), GQ, Libération, Madame Figaro, Télérama, etc.

Diplômé du DSAA mode majeure « Image média éditorial » de l’École Duperré. Passionné par l’imaginaire et le fantastique dès son plus jeune âge, les images lui sont toujours apparues comme des fenêtres, à travers lesquelles on l’invite à observer et à concevoir une réalité plus séduisante que la sienne. Ainsi la pratique de la photographie, de la vidéo, du graphisme et du dessin en particulier ont été pour lui, tout au long de son enfance et de sa scolarité un échappatoire très précieux qu’il souhaiterait mettre au service de la mode et de son industrie créative.

Elle a étudié le cinéma experimental avant de rencontrer la génération émergente des années 1990, dont sont issus Bless et Martin Margiela, le magazine Purple et Self-Service. Elle participe au Festival de Hyères en 1998, puis réalise les images de campagne d’Issey Miyake pendant plusieurs saisons.

Son approche de la photographie de mode est expérimentale mais aussi documentaire, sans que l’un et l’autre ne s’opposent. Rencontre entre formalisme et réalisme, la mode est perçue comme une expérience esthétique marquante qu’elle décline dans ces photos.

Elle est régulièrement commissionnée par différentes institutions culturelles, par des marques internationales comme par des magazines pour des séries de mode et de portraits.

Diplômée du DSAA mode majeure « Image média éditorial » de l’École Duperré, elle s’intéresse particulièrement aux tensions entre la mode et la scène, et mêle leurs outils et leurs codes dans sa pratique stylistique, de la création de vêtements à leur monstration. Cela passe par la création de personnages, la scénarisation du vêtement, une attention portée à la mise en scène, à la chorégraphie, au décor, particulièrement peint, dans le but de produire une mode-spectacle, une expérience visuelle sensationnelle, telle une satisfaction hallucinatoire.

Maître de conférences en histoire économique à l’Université de Haute Alsace (UHA) et membre du Centre de recherches sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques (CRESAT). Ses travaux portent sur les élites économiques françaises au XXe siècle, sur les fabricants de matériels de sports et loisirs alpins et sur le processus de désindustrialisation de l’Alsace.

Professeur d’histoire moderne à l’Université Clermont-Auvergne, membre senior de l’Institut universitaire de France, il est l’auteur ou le directeur de plus d’une quarantaine d’ouvrages sur l’histoire politique et culturelle de la Révolution française et du Premier Empire.

Parmi les derniers parus :

- Aux origines du théâtre patriotique, CNRS, 2017 ;

- La Comédie de Clermont-Ferrand (1753-1889) : un siècle de théâtre en province, PUBP, 2022 ;

- Jean-Gabriel Gallot, un médecin des Lumières au chevet de la Révolution, CTHS, 2022.

Professeure de littérature contemporaine à l’université Lumière-Lyon 2. De 2009 à 2016, elle a dirigé l’équipe Passages XX-XXI.

Ses publications portent sur les écritures biographiques (La Relation biographique, enjeux contemporains, 2005 ; Signés Malraux : André Malraux et la question biographique, 2016), sur la « création tardive » dans les autobiographies de femmes (Vieillir, dit-elle, 2013), sur l’antibiographisme des écrivains (Lire Milan Kundera, 2009). Ses travaux concernent aussi l’expression esthétique des émotions (Colères d’écrivains, avec J.-P. Martin, 2009 ; Dictionnaire Arts et émotions, 2016). Elle a écrit avec Denis Reynaud Vestiaire de la littérature, cent petites confections, 2019.

Chercheur doctorant sur la mode et les études de genre à l’Université d’Anvers (Faculty of Social Sciences, Department of Communication Studies). Ses recherches portent sur le rôle de la mode masculine belge dans la redéfinition des masculinités, et plus particulièrement sur les pratiques créatives d’une cohorte de stylistes capables de présenter des versions non conventionnelles et queer de la masculinité. Il participe à des colloques internationaux et donne des conférences en collaboration avec le MoMu (Musée de la mode d’Anvers), the Antwerp Queer Arts Festival, et le A* (Antwerp Gender and Sexuality Network).

Autrice de bandes-dessinées, elle a publié deux fictions à L’Association : Mambo(2011) et Alma(2014), ainsi que l’adaptation d’une thèse de sociologie chez Casterman : Chantier interdit au public(2016).

Elle est actuellement en train de terminer une tragi-comédie française hilarante, La Chiâle, toujours en BD, mais doit avant cela faire un travail monumental sur La Forêt, autre bédé chez Casterman, après avoir enfin terminé son livre pour enfant à sortir en janvier 2021 à l’École des loisirs : Un poney à Paris.

Enseignant agrégé d’histoire-géographie et doctorant au CERHIO de l’Université d’Angers, il prépare une thèse sur le vêtement professionnel en France depuis les années 1880 sous la direction de Christine Bard.

Commissaire indépendant d’art contemporain, il conçoit des expositions qui soutiennent l’émergence artistique et les pratiques croisées (récemment au CNCS de Moulins Danser l’image - Ballet National de Marseille).

En tant que critique, il écrit pour différents supports éditoriaux : Magazine, Feu, Modes pratiques, Temple, ainsi que pour des artistes contemporains et leurs galeries (Almine Reich, Perrotin, The Pills …).

Agrégé d’arts appliqués de l’École Normale Supérieure de Cachan, il enseigne la mode, les pratiques artistiques contemporaines, les théories afférentes aux industries créatives et culturelles.

En 2021, il a co-dirigé à Cerisy le premier colloque sur la mode : « La mode comme indiscipline ». Responsable des diplômes de master et licence à l’École Duperré Paris, à l’université Gustave Eiffel et à Paris III Sorbonne Nouvelle, il intervient également à l’ENS Paris Saclay.

Il exerce enfin un travail de conseil pour des maisons de luxe et accompagne la création contemporaine, en particulier pour la Cité Internationale de la Tapisserie d’Aubusson où il développe une direction artistique pour le fonds contemporain.

C

Professeure de littérature française à l’Université de Lausanne, spécialiste des rapports littérature-photographie et des relations entre littérature, sciences et industrie, elle a publié Pour fixer la trace. Photographie, littérature et voyage au milieu du XIXe siècle (Droz, 2003) et Les Philosophes de la vapeur et des allumettes chimiques» : polémique de 1855 sur les relations littérature, science et industrie, (Droz, 2008).

Elle s’intéresse aux représentations littéraires d’objets et dirige un projet de recherche « Littérature et culture matérielle, du XIXe au XXIe siècle ».

Elle publie, cette année : Comment la littérature pense les objets. Théorie littéraire de la culture matérielle (Champ Vallon, 2020).

Étudiante en DSAA mode majeure image média éditorial a l’École Duperré après un DnMade mode-image où elle a commencé à développer une pratique de la photographie de mode et documentaire.

Architecte, historien et critique d’architecture et maître de conférence à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette, il est membre du laboratoire AHTTEP (UMR CNRS n°3329) où il coordonne l’axe « histoire sociale et culturelle des médiations de l’architecture ».

Auteur d’une thèse sur les expositions d’urbanisme de Patrick Geddes, il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs :

- La Défense : dictionnaire et atlas (Parenthèses, 2012) ;

- Raisons d’écrire. Des lives, des architectes (1945- 1999) (Éditions de La Villette, 2013) ;

- Yours Critically (Criticat, 2016).

Contributeur de plusieurs revues, il est membre-fondateur de Criticat.

Professeure d’histoire contemporaine du genre à l’Université de Toulouse Jean Jaurès et membre senior de l’Institut universitaire de France, elle est spécialiste de l’histoire de la sexualité et de l’histoire du féminisme.

Elle a publié récemment :

- Avec Odile Fillod, Idées reçues sur le clitoris Anatomie politique et historique d’un organe méconnu, Paris, Cavalier Bleu, 2022 ;

- Avec Adeline Le Grand-Clément et Sylvie Mouysset (dir), L’histoire des femmes et du genre. Historiographie, sources et méthodes, Paris Armand Colin, collection U, 2022.

Chargé de recherche au CNRS, agrégé d’arts appliqués et docteur en histoire, ses recherches portent sur le monde des objets et des images et leur rôle dans la construction des identités sociales en Europe, aux États-Unis et en Afrique de l’Ouest et centrale. Il travaille en particulier sur l’histoire de la culture matérielle de la bourgeoisie parisienne, sur l’histoire des usages du portrait, sur l’histoire de la publicité, sur l’histoire des techniques au quotidien, et sur l’histoire du vêtement et de la mode, et notamment du commerce et de la consommation de la fripe, de la confection industrielle et du vêtement en situation coloniale, en particulier en Afrique centrale.

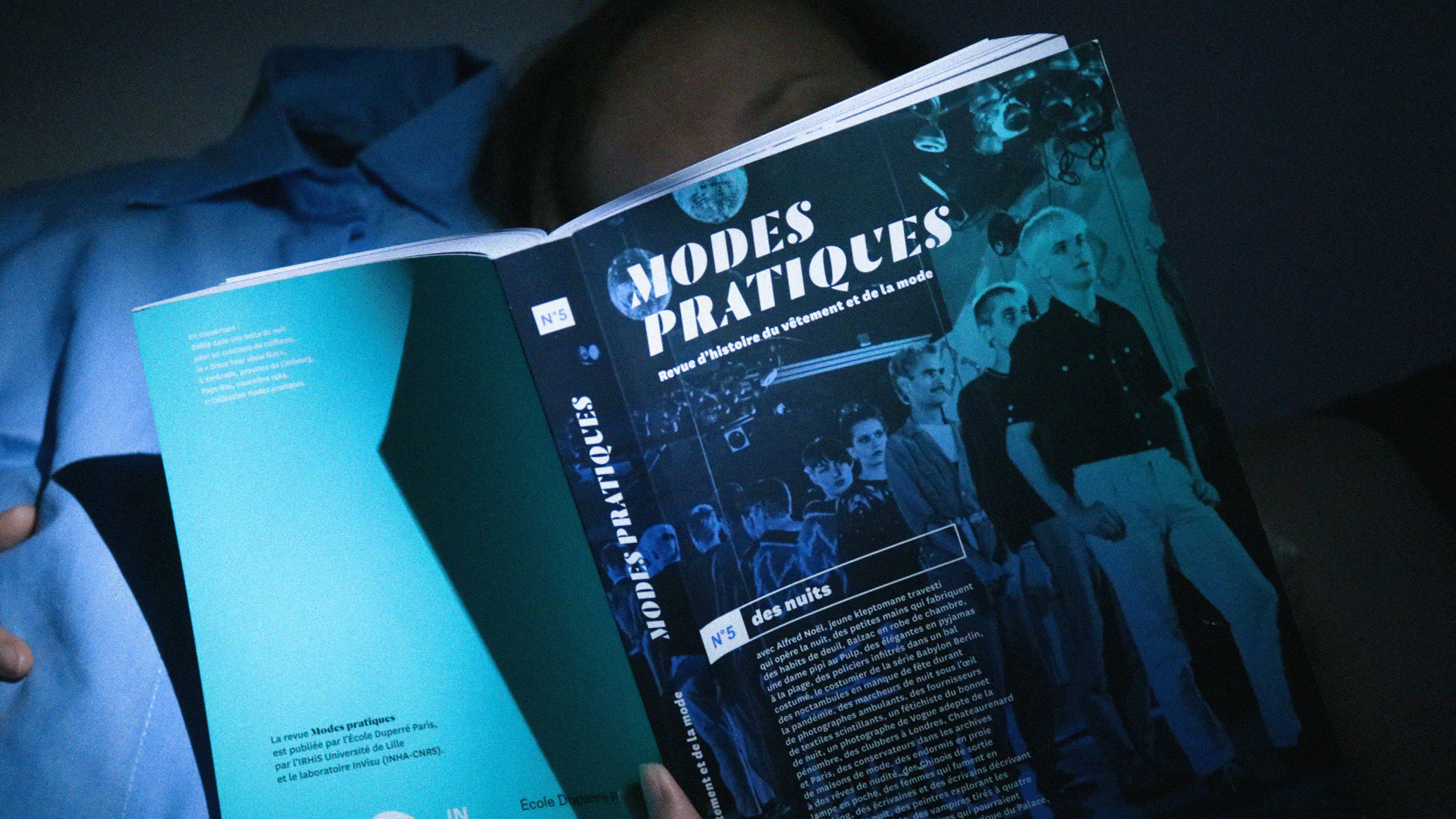

Il a créé en 2015 (avec Patrice Verdière) Modes pratiques, revue d’histoire du vêtement et de la mode.

Il enseigne l’histoire dans les universités et les écoles d’arts appliqués et est directeur du laboratoire InVisu (CNRS/INHA).

Maître de conférences en études anglophones à l’Université de La Rochelle. Ses recherches portent sur les représentations féminines et sur celles des pratiques culturelles dans la culture populaire américaine, de la seconde moitié du XXe siècle à l’époque contemporaine.

Parmi ses dernières publications :

- « Modes », en collaboration avec Ana Cristina Kuri et Frédéric Monneyron, in Dictionnaire des Amériques, tome II, Paris, Robert Laffont, 2016 ;

- « “Expectant territories” : quelques exemples de pratiques et poétiques urbaines en Amérique du Nord », co-écrit avec Alexandre Campeau-Vallée, in Sociétés, mobilités, déplacements : les territoires de l’attente d’hier à aujourd’hui (le cas des mondes américains, XIXe-XIXe siècles), Nuevo Mundo – Mundos Nuevos, 2016 ;

- « L’Art du big bang : matérialité et immatérialité de la culture populaire dans Sex and the City et The Big Bang Theory », co-écrit avec Danièle André, in Pop Culture! Les Cultures populaires aujourd’hui, Imaginaires, n° 19, CIRLEP, 2015.

Il enseigne l’histoire de la mode à Paris (Ifm, Ensad, ECSSP). Visiting Fellow of the University of the Arts London et chercheur indépendant, il est notamment l’auteur de :

- Des modes et des hommes : Deux siècles d’élégance masculine (Flammarion, 1993) ;

- Christian Dior (éditions Assou- line, 2015) est son dernier ouvrage paru.

Historienne et directrice de recherche au CNRS (CSO, Sciences Po).

Elle est l’auteur de Consommateurs engagés à la Belle Époque. La Ligue sociale d’acheteurs (Paris, Presses de Po, 2012) et Histoire de la consommation (Paris, La Découverte, 2012).

Diplômé de l’École Duperré, d’un DSAA mode majeure image média éditorial, après un parcours en design de mode et costumier.

Il est co-fondateur de MA - Studio.

Agence de stylisme fondée par groupe d’étudiants issus de l’École Duperré. Chienne propose des services de stylisme au sens large : conception et productions d’image, mode et beauté.

Une première publication de leurs projets, Chienne Magazine, est prévue début 2019.

Philosophe de formation, il est éditeur et rédacteur en chef de Magazine (créé en 1999), magazine transversal consacré à la culture visuelle : mode, média et industrie de l’image. Il enseigne à l’ÉCAL (Lausanne) en histoire du magazine contemporain depuis 2007, où il co-dirige Offline, la revue de l’école, et à l’IFM (Paris) depuis 2013.

Étudiante en Fashion studies.

Après un mémoire d’Histoire du Moyen Âge sur le vêtement dans les commentaires bibliques, elle travaille dans les archives du Festival de mode d’Hyères à la villa Noailles, puis au sein du Patrimoine de la maison Hermès dans le cadre du Mastère spécialisé de l’Institut Français de la Mode.

Ses récentes recherches portent sur la mode des années 1990-2000 et les problématiques de dématérialisation des supports et d’accélération des temporalités.

Professeur émérite d’études germaniques à l’Université de Strasbourg, membre de l’EA 1341 (« Études germaniques»). Il a pour domaine de recherche privilégié les phénomènes de résistance au processus de modernisation en Allemagne au XIXe et XXe siècle.

Directeur ou codirecteur de plusieurs ouvrages collectifs, dont Villégiatures à l’allemande. Les origines germaniques du tourisme vert 1850-1950, Presses universitaires de Rennes, 2009, et „Lebensreform“. Die soziale Dynamik der politischen Ohnmacht / La dynamique sociale de l’impuissance politique, Tübingen, A. Francke, 2013.

Diplômé d’un DnMade design graphique d’édition, il poursuit actuellement sa formation en DSAA mode majeure image média éditorial à l’école Duperré.

Il s’attache à fixer dans le réel les visions étranges et fantastiques qui l’habitent en mêlant sa pratique manuelle, picturale et numérique. À la fois fragments et fenêtres vers des mondes inconnus, souvent peuplés de créatures difformes, ses travaux invitent au recueillement et au rêve.

Issu d’un DSAA mode et environnement de l’École Duperré, il s’intéresse depuis longtemps au design textile. Il développe parallèlement un univers imaginaire peuplé de créatures hybrides, amusantes, craintes ou fantasmées. Poils, fourrures et autres textures filandreuses font partis de cet univers.

« Parfois chaleureuse et réconfortante, ou aussi étrange et sauvage qu’une chimère monstrueuse, la fourrure suppose certaines ambivalences. C’est une enveloppe qui protège et qui provoque dans un même temps. »

Voir le site personnel d'Olivier Colombard : olivier.colombard@gmail.com.

Docteure en histoire de l’art, conservatrice en chef honoraire du Patrimoine, elle a exercé pendant 18 ans au Musée d’Histoire contemporaine (section iconographique de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine), puis pendant 23 ans à la Bibliothèque nationale de France, au département des Arts du spectacle, responsable du fonds de maquettes de décors et costumes. Ses travaux portent essentiellement sur le rôle des artistes français – spécialement les décorateurs de théâtre – dans l’invention du camouflage en 1914-1918.

Originaire de Lyon, il est passionné d’histoire, de photographie, d’illustration et de cinéma. Diplômé d’un BTS design graphique numérique à l’ENSAAMA, c’est là-bas qu’il a été séduit par le pouvoir de l’image et ses frontières avec le réel. Il est désormais en DSAA mode majeure « Image média éditorial » à Duperré, où il s’intéresse à la confiance que nous vouons à l’image, à l’ambiguïté de son genre et la relation complexe qu’elle entretient dans la construction de notre mémoire.

Il développe en ce moment un projet dans lequel il utilise le scanner pour créer une imagerie documentaire/objective qui devient la matière première d’un cadavre-exquis à échelle humaine qu’il façonne pour créer des archives sensibles de ses rencontres, de sa vie, de ses souvenirs idéalisés afin de ne jamais plus oublier, de ne jamais plus rien perdre de ce qui compte pour lui. Ces portraits, aux allures surnaturelles et grotesques, forment ensemble une mythologie (de son quotidien/de sa banalité) dans laquelle il aime s’immerger.

Docteure en histoire de l’art de l’Université Paris-Sorbonne, elle a été ATER à l’Université Rennes-2 et boursière au Deutsches Forum für Kunstgeschichte.

Sa thèse a été publiée en 2017 aux Presses Universitaires de Rennes sous le titre La dynastie Bonnart et les bonnarts. Peintres, graveurs et marchands de modes à Paris sous l’Ancien Régime. Actuellement chargée de mission à la Fondation Hugot du Collège de France, elle enseigne à l’École du Louvre et à l’Université PSL.

Elle prépare un ouvrage sur la gravure de mode en Europe sous l’Ancien Régime.

D

Diplômée de BTS Mode à l’École Duperré, elle poursuit actuellement sa formation en DSAA majeure mode et environnement. Touriste du quotidien, ses intérêts vont de Marguerite Duras au cannibalisme et nourrissent toujours plus sa quête pour devenir une véritable « folle voyageuse ». Rejetant les limites dans ses choix de thèmes artistiques et dans ses relations humaines, elle apporte à la création un point de vue poétique et ésotérique, teinté d’un détachement propre à sa liberté d’esprit.

Née en 1997, elle est diplômée en licence professionnelle « Design et métiers de la mode » à l’École Duperré. Après une initiation artistique auprès de l’artiste peintre Julien Audebert et du plasticien Alexandre Bavard, elle poursuit actuellement en Master de peinture à la Royale Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Son travail plastique s’axe autour de son héritage paysan et s’inscrit d’ordinaire dans un récit biographique et documentaire.

Expert en vêtements et accessoires anciens (1860-1960), il est membre de la CNES (Chambre Nationale des Experts Spécialisés), antiquaire de mode et occasionnellement conseiller historique pour les films en costume. Si tout se passe bien, il devrait publier un livre sur 150 ans d’histoire du mannequin de vitrine, chez Flammarion, courant 2017.

Docteure en histoire de l’art depuis 2016, elle poursuit une investigation de l’histoire culturelle de l’astronomie par le biais des images produites à des fins de popularisation. Elle est l’auteure de Voir l’Espace – Astronomie et science populaire illustrée (1840-1969) paru aux Presses universitaires de Strasbourg.

Ancienne collaboratrice à l’Observatoire de l’Espace (Cnes) et enseignante à l’université (Angers, Dijon, Reims), elle est actuellement en post-doctorat au Centre Alexandre Koyré (PSL/OCAV).

Diplômée d’une licence d’art à l’ERG (école de recherche graphique), elle poursuit actuellement sa formation en DSAA image média éditorial à l’École Duperré. Sa pratique s’articule autour du rapport au corps, notamment à travers les contre-cultures comme le tatouage.

Professeure d’histoire contemporaine à l’université Paris 13 et membre du laboratoire Pléiade.

Ses travaux portent sur les sensibilités et les imaginaires sociaux contemporains qu’elle explore à partir d’affaires judiciaires, de figures criminelles et d’itinéraires individuels. Elle est l’auteure de L’Affaire Lacenaire (Aubier, 2001) et de Violette Nozière, La fleur du mal. Une histoire des années trente (Champ Vallon, 2017) qui a obtenu le Prix Malesherbes.

Fasciné par les objets, son travail est publié dans des magazines (Art Press, GQ Italy, WAD, Craftrad, les In- rocks, l’Officiel Hommes, Dam…).

Il a publié un livre sur les gants aux éditions Ramsay avec la collaboration de Christian Lacroix et de Frédéric Martin Ber- nard. Il prépare un nouveau projet sur les casques. Il a développé une recherche personnelle en Europe sur des lieux qui reproduisent des catastrophes majeures.

Sa série réalisée à Odessa est dans la collection photographique du Centre Pompidou.

Maîtresse de conférences en civilisation américaine à l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Spécialiste d’histoire de l’environnement et d’histoire urbaine, elle a publié avec Lisa Brawley, D’après nature : Frederick Law Olmsted et le park movement américain (Éditions Fahrenheit, 2014).

Elle travaille actuellement à la publication de sa thèse soutenue en 2014 à l’EHESS et consacrée à l’histoire sociale et environnementale du littoral du Los Angeles au XXe siècle.

Historien d’origine néérlandaise et professeur d’histoire à l’Université de Hong Kong, il enseigne en particulier l’histoire de la Chine maoïste.

Il a publié de nombreux ouvrages sur l’histoire de la Chine, dont :

- Mao’s Great Famine: The History of China’s Most Devastating Catastrophe, 1958–62 (London, Bloomsbury Press, 2010, Prix Samuel-Johnson) ;

- The Tragedy of Liberation: A History of the Communist Revolution, 1945–1957 (London, Bloomsbury Press, 2013) ;

- The Age of Openness: China Before Mao (2008) (traduit en français : La Chine après Mao : l’éveil d’une superpuissance, Paris, Tallandier, 2023).

Il a travaillé avec attention sur la circulation des objets et leurs appropriations dans Exotic Commodities: Modern Objects and Everyday Life in China (New York, Columbia University Press, 2007).

Jeune artiste diplômé de l’École Duperré, il est iranien par son père, pays où il n’est jamais allé et qui pourtant résonne en lui. Son travail est l’ébauche d’une reconstitution, d’un legs de rituels et d’objets, mêlant textiles, céramiques, peintures, photographies et vidéos.

Artiste-plasticien-performer diplômé en design de mode à l’École Duperré en 2017, et actuellement étudiant en Master « Chorégraphie et performance » au sein de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.

Son travail interroge sur la relation entre performer et costume dans les capacités qu’offre le costume à remodeler le corps de l’interprète, questionnant son identité, son genre, sa singularité.

Depuis 2019 il crée avec Joan Arki-Langevin, diplômé en design de mode à Duperré, un collectif « La Cave » qui utilise la médiation culturelle comme objet de réflexion artistique et qui organise ses actions autour de problématiques publiques et intimes, actuelles et fantasmées, brèves et inconditionnelles.

Professeur normalien agrégé d’arts appliqués, il enseigne à l’ENSAAMA et à l’Université Paris VIII. Doctorant en Histoire de l’Art à l’Université Paris I, ses recherches sont consacrées aux échanges culturels, artistiques et politiques dans l’Europe du premier XVIIe siècle, et à leurs enjeux.

Outre plusieurs articles sur le sujet, il a publié aux Presses Académiques Francophones un ouvrage consacré à Jean I Bérain et à ses prédécesseurs.

Diplômé de l’École Duperré, il explore la représentation du corps masculin sur divers médiums, de l’illustration au textile.

La tapisserie qu’il présente dans cette revue à été élaborée dans le cadre de sa résidence à la Manufacture des Gobelins en 2016.

Après des études d’architecture intérieure, il obtient un diplôme de Master of Fine Arts (Beaux-Arts) à New York, puis un doctorat en arts et sciences de l’art à la Sorbonne. Il enseigne le design d’espace et la scénographie à l’École Duperré et à l’Université Paris 3. Il est plasticien et théoricien de l’art. Sa recherche porte en grande partie sur la peau, à la fois comme surface de lisibilité, support d’image et interface entre l’épaisseur corporelle et son environnement.

En 2014, il a publié Les Peaux créatrices aux éditions Klincksieck.

Récemment diplômé de l’École Duperré en Master de mode & industrie créative, sa pratique s’oriente vers l’image, analogique ou digitale, qu’elle soit de mode ou d’ailleurs. Il en questionne la matérialité et la multiplicité. Il a notamment travaillé au sein de studios comme Adulte adulte, Le Bon marché, ou plus récemment au CND dans le cadre de performances.

E

Professeur d’histoire à l’université Virginia Tech (États-Unis), il a bénéficié d’une bourse Guggenheim en 1998. Il est internationalement connu pour ses recherches pionnières sur les modes de sommeil préindustriels, publiées pour la première fois dans « Sleep We Have Lost : Pre-Industrial Slumber in the British Isles », puis dans son livre primé de 2005, At Day’s Close : Night in Times Past.

La mode et la création est une histoire d’héritage. Aujourd’hui styliste free lance à Paris, baignée depuis son jeune âge dans l’univers du textile avec ses deux grands-pères dans le tissage et la bonneterie, et son père maroquinier, Manon Escudier a développé un goût prononcé pour les matières et métiers de la mode. Après son diplôme en design de mode, elle a intégré l’Institut des Métiers d’Excellences LVMH, les ateliers prêt-à-porter de la maison Dior, afin de se former au modélisme et à la couture, et la maison Louis Vuitton en tant que maquettiste.

Diplômé en design graphique à l’École Duperré, c’est à travers le DSAA « Image » qu’il tente une autre approche de l’image, plus plasticienne, se développant dans l’espace, la photographie, la vidéo, la sculpture et la peinture, afin de révéler les réalités cachées et les possibilités plastiques de notre monde.

F

Chercheur rattaché à l’IDHES (Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense), ses recherches portent sur l’histoire sociale des espaces urbains au XIXe siècle, du carnaval à la banlieue en passant par les garnis (Les premiers banlieusards. Aux origines des banlieues de Paris (1860-1940) et avec Claire Lévy-Vroelant, Une chambre en ville, Hôtels meublés et garnis parisiens 1860-1990, Éditions Créaphis 1991 et 2007).

Professeure agrégée de Lettres modernes. Après avoir enseigné dans plusieurs écoles de design à Paris, elle exerce actuellement à l’École Duperré. Elle est membre du comité de rédaction de Modes pratiques.

Professeur agrégé dans le second degré au lycée Victor Duruy à Paris, docteur en histoire, auteur d’une thèse sur le rôle politique de Cabet dans la France des années 1830 et 1840 et d’un ouvrage plus biographique Étienne Cabet ou le temps de l’utopie, Paris, Vendémiaire, 2014. Ses recherches portent sur le communisme utopique, l’anticommunisme, les diverses formes du socialisme au milieu du XIXe siècle (Louis Blanc, Proudhon, les fouriéristes), et l’émigration en Amérique.

Il est l’auteur de nombreux articles parus dans des ouvrages collectifs dont les plus récents sont :

- « L’utopie ou la barbarie. Contre la violence révolutionnaire. Le Populaire de Cabet », in Quand les socialistes inventaient l’avenir. 1825-1860. La Découverte, 2015 ;

- « Le repas communiste du monde utopique d’Étienne Cabet » in La gamelle et l’outil. Manger au travail en France et en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, Nancy, Éditions Arbre bleu, 2016.

Après des études universitaires, elle devient iconographe et enseigne l’histoire de la photographie au sein de différentes structures. La collecte de photographies anonymes est au centre de son travail depuis plusieurs années.

Aussi en 2006, elle crée Un livre – une image, structure qui lui permet d’explorer la photographie anonyme en acquérant des fonds d’images documentaires.

Elle entreprend parallèlement un travail personnel à partir de ces photographies trouvées et mène une réflexion sur le medium photographique et la question des archives.

Elle a exposé notamment à l’Institut pour la Photographie à Lille, à la Conserverie de Metz, à l’espace Le Révélateur (Collège International de Photographie), à la galerie Binome et à la galerie Laurel Parker Book.

G

Archiviste et responsable de la valorisation des fonds patrimoniaux conservés à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Professeure d’histoire moderne à l’université de Fribourg/Freiburg (Suisse) et présidente de la Société suisse pour l’étude du XVIIIe siècle.

Parmi ses récentes publications : Une histoire du rêve. Les Faces nocturnes de l’âme. (Allemagne, 1500-1800), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2021 (Histoire).

Après des études de Lettres Modernes et de Cinéma à Paris III et quelques stages comme assistant mise en scène, il se découvre une passion pour les costumes et en véritable autodidacte commence sa carrière de créateur de costumes sur Le Brasier d’Éric Barbier. Il co-signe ensuite avec Gabriella Pescucci les costumes d’Indochine de Régis Wargnier qu’il retrouvera pour Est Ouest et et Man to Man.

Puis, il travaillera pour Cédric Klapisch sur les films Le péril jeune et Chacun cherche son chat, avec Agnieska Hollad pour Total Eclipse et avec Nina Companeez pour L’allée du roi. Ce qui confirmera son goût pour l’éclectisme.

The Bourne Identity de Doug Liman, Two Brothers de Jean-Jacques Annaud lui ouvrent les portes de l’international. Enfin, les films Le Parfum et Cloud Atlas de Tom Tykwer, The Countess ainsi que Le Skylab de Julie Delpy, Albert Noss de Rodrigo Garcia, La belle et la bête de Christophe Gans et L’empereur de Paris de Jean-François Richet font partie des quelques un soixante films qui jalonnent sa carrière.

Désormais, il signe les costumes des quatre saisons de Babylon Berlin et rencontre Xavier Dolan pour The death and Life de John F. Donovan et Mathias et Maxime.

Diplômée des écoles des beaux-arts de Lyon et Paris, elle a été en résidence à la Rijksakademie à Amsterdam et pensionnaire à la Villa Médicis. Elle a exposé à la Kunsthalle de Vienne, au Magasin à Grenoble, au Centre de la photographie à Genève, au Centre photographique d’Île-de-France, au Jeu de Paume, aux Rencontres d’Arles et Centre Pompidou Metz.

Ses travaux font partie de nombreuses collections publiques et privées comme le MNAM Centre Pompidou, le FNAC, le MAC VAL, le FRAC Auvergne, le Musée de l’Élysée, la Fondation Antoine de Galbert…

Il enseigne l'histoire de l'art amé- ricain et de la culture matérielle au département de Visual and Critical Studies de l'École du Musée des Beaux-Arts de Boston, affiliée à Tufts University. En examinant l'échange entre l'art, le commerce et les écologies matérielles, ses travaux explorent comment l'art et les objets ont fourni des outils par lesquels les spectateurs ont découvert la psychologie moderne, la perception et l'esthétique.

Ses essais récents ont été publiés dans Bulletins of the Serving Library n°8 et n°11, et son étude des effets synesthésiques dans les peintures de la salle de musique du peintre Arthur Davies est apparue dans le numéro 2014-2015 de Imago Musicae: The International Journal of Musical Iconographie. Elle travaille actuellement sur un manuscrit concernant la représentation des rêves dans l'art américain et la culture visuelle au tournant du XXe siècle.

En 2011, jeune diplômé de l’École Duperré, après un stage dans le studio de Steven Harrington, il co-fonde Super Groupe avec Lisa Laubreaux, un laboratoire graphique ayant pour fil conducteur l’illustration et ses différentes applications. À travers un champs varié de supports (clip, animation, installation), les images de Pablo sont directement influencées par l’iconographie populaire, on y croise dinosaures, footballeurs, twerkeuses et motards de l’espace.

Historien et membre du Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Paris 1/CNRS).

Spécialiste des pratiques d’apparence et des formes sociales de perception, il a notamment publié :

- La Saison des apparences (Anamosa, 2017) ;

- La Destruction de l’université française (La Fabrique, 2015).

Et dirigé :

- À quoi pensent les historiens ? (Autrement, 2013) ;

- Histoire par corps (Presses universitaires de Provence, 2012).

Co-fondateur de la revue Sensibilités, il est par ailleurs éditeur.

Chargé de recherche au CNRS, rédacteur en chef à La Vie des idées et membre de la rédaction de Vingtième Siècle. Revue d’histoire. Ses recherches portent sur les réserves indiennes, la politisation des communautés autochtones au cours du XXe siècle, et le colonialisme dans l’histoire de États-Unis.

Il a notamment publié Après la Grande Guerre. Comment les Indiens des États-Unis sont devenus patriotes (1917-1947), Paris, éditions de l’EHESS, 2014.

Né en 1990, vit et travaille entre Paris et Hyères. Il est diplômé des Beaux-arts de Marseille et de l’École Duperré. Il est lauréat de Design Parade Toulon 2016 et de Drawing Room. Il travaille pour de nombreux magazines comme Set designer et collabore avec le designer Thomas Defour et l’artiste Pierre Pauselli. Son travail traverse divers champs de création tels que la scénographie, l’art, le design et la mode.

Après une formation en médias imprimés au lycée La Marinière-Diderot de Lyon, elle obtient un DSAA mode majeure« Image média éditorial » à l’École Duperré. Elle devient par la suite photographe indépendante et poursuit ses collaborations avec des designers, artistes, marques, modèles et comédiens. Dans ses projets elle privilégie l’usage de la pellicule, travaille le portrait et une esthétique de l’économie de moyen.

H

A la fois styliste, historienne de l’art et enseignante à l’Institut français de la mode. Elle a soutenu en 2020 une thèse de doctorat en histoire de l’art intitulée La Mode à l’épreuve de l’art : une historiographie des discours sur la mode en France, 1800-1930.

Diplomé d’un DnMade mode parcours collection, il est actuellement inscrit en DSAA Mode image éditorial et développe un dialogue entre photographie, mise en scène et vêtements.

Il est auteur d’une thèse Les associations islamiques au Niger et le mouvement de réislamisation 1960-2004 (2007).

Chercheur à Migrinter-CNRS et dans le programme Minoritymedia (Poitiers), il est l’auteur de nombreux articles et d’ouvrages dont Lettres d’émigrés, Africains d’ici et d’ailleurs 1960-1995, Paris, Nicolas Philippe, 2004.

Il est actuellement installé au Niger et est directeur du département paix et sécurité de la Communauté des États sahélo-sahariens. (CEN-SAD).

Photographe à Paris, récemment diplômé en DSAA mode majeure « Image média éditorial » de l’École Duperré, il s’intéresse aux systèmes et ressors médiatiques et aux nouvelles formes de captures numériques.

Diplômé en design graphique à l’École ENSAAMA, il tente, au sein du DSAA image, d’explorer l’image sous différents angles en questionnant sa matérialité, sa reproductibilité mais aussi sa dimension affective, entre archivages et onirisme.

Doctorante en histoire contemporaine à l’Université d’Angers, son travail s’intéresse aux processus de travestissement, appropriation, adoption et adaptation des vêtements codés comme masculins par des femmes. Elle prépare une thèse intitulée Une histoire transnationale du smoking : genre, sexualité et pouvoir sous la direction de Christine Bard, avec qui elle a co-organisé en 2022 le colloque « Itinéraires de La Garçonne. Scandalisations, adaptations et exportations ».

Elle est chargée de cours à l’IREST pour le Master Digital Fashion Communication (double-diplôme international entre l’Università della Svizzera Italiana et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Elle a obtenu son DSAA « Mode & environnement » à l’École Duperré en 2016. Après avoir passé une année au Japon, elle vit désormais à Paris où elle est artiste et illustratrice, mêlant dans sa pratique dessin, peinture et photographie.

Maîtresse de conférence HDR à Université Paris-Cité (laboratoire CERILAC), elle est spécialiste d’histoire sociale et culturelle du XIXe siècle et du genre. Elle est co-fondatrice de l’Institut interdisciplinaire la Cité du Genre et dirige son pôle « Genre et santé ».

Elle a notamment publié :

- La Discipline de l’amour. L’éducation sentimentale des filles et des garçons à l’âge du romantisme (Plon, 1997) ;

- Histoire des mères et filles (La Martinière, 2006) ;

- Le Livre des courtisanes. Archives secrètes de la police des mœurs, (Tallandier, 2006) ;

- La partie consacrée au XIXe siècle dans Une histoire des sexualités (PUF, 2018) ;

- Les deux vies d’Abel Barbin, né Adélaïde Herculine (1838-1868), (PUF, 2020).

Elle travaille actuellement sur les identités de sexe/genre et sur la prostitution au XIXe siècle.

Etudiante à l’École Duperré en DSAA mode majeure image média éditorial, elle est titulaire d’un diplôme de métier d’art option illustration et d’un BTS design graphique. Ses dessins à l’allure naïve parlent d’histoires d’aventure où les indiens poursuivent les cowboys, où des brigands kidnappent une bien-aimée et où des petits bagnards font le mur !

J

Agrégé et docteur en histoire (Université Lumière Lyon2, 2016), il enseigne principalement au Lycée Gambetta-Carnot d’Arras. Il est également chargé de cours et chercheur associé à l’Université d’Artois (CREHS).

Ses recherches tentent de croiser l’histoire de la culture matérielle, du corps et des sensibilités. Il est l’auteur de l’ouvrage Les délices du feu : l’homme, le chaud et le froid à l’époque moderne (Ceyzérieu, Champ Vallon, 2017).

Elle se positionne à la frontière entre image et plasticité. Par l’outil photographique, la sculpture, la peinture et l’outil 3D, elle souligne des mondes cachés sous des autres mondes. Son travail invite à traverser les possibles pour atteindre d’autres réalités.

Photographe américain basé à Cleaveland, Ohio, il a déjà passé dix ans à rechercher et à photographier les lieux abandonnés repris par la nature. Il a parcouru le pays de long en large pour documenter sa passion pour ces lieux oubliés.

En 2012 il lance le blog Architectural Afterlife.

K

Étudiant en graphisme à l’École Duperré, il s’intéresse à la ville, sa densité comme sa diversité architecturale et culturelle. Summum d’un équilibre entre ville à taille humaine et métropole ultra dense, Paris est pour lui un terrain propice au développement de sa créativité. Pour son diplôme, il souhaite croiser mode, photographie et écriture personnelle dans des démarches collaboratives.

Diplômée en design graphique numérique à l’École Estienne, elle poursuit son cursus en DSAA mode majeure image média éditorial à l’École Duperré.

Elle réfléchit autour d’une pratique du médium photographique qui serait auto-réflexive. C’est autant l’étape de conception de l’image que celle de sa production et de sa monstration qui la captive : de l’idée à la contextualisation.

Dans le cadre de ses recherches universitaires, elle a travaillé sur la free press et les radios libres avant de rejoindre l’équipe de La Fabrique de l’Histoire sur France Culture en tant que journaliste et documentariste.

Elle est l’auteure de deux documentaires sonores sur l’histoire du récit national islandais : L’Islande, dix ans après, ce que la crise nous a fait (diffusé le 30 septembre 2019) et L’affaire des manuscrits islandais, histoire d’une restitution post coloniale réussie (diffusé le 22 novembre 2019).

Récemment diplômée du DSAA « Image média éditorial » en 2018, elle s’attache à la construction de mondes digitaux, de réalités visitables, où se défont les mythes féminins, elle est attirée par des formes graphiques et plastiques en mouvement, son travail s’inscrit à la croisée du numérique et du print. Aurore aime cultiver une création ouverte, catalysée par une combinaison affranchie de ces outils et nourrie par des associations collaboratives.

Né en 1946, il est un des plus grands spécialistes des groupes anabaptistes, et en particulier du Vieil Ordre Amish. Il est professeur émérite en sociologie au centre d’études des Anabaptistes et des Piétistes de l’Elizabethtown College à Elizabethtown, en Pennsylvanie.

Il a notamment publié :

- The Amish Struggle With Modernity (avec Marc Alan Olshan), UPNE, 1994 ;

- The Amish (avec Karen Johnson-Weiner et Steven Nolt), John Hopkins University Press, 2013 ;

- Renegade Amish: Beard Cutting, Hate Crimes, and the Trial of the Bergholz Amish, John Hopkins University Press, 2014.

Docteure en histoire, chercheur associée à l'IHTP-CNRS, elle est en charge du séminaire « Histoire de la mode ».

Elle a publié Lucien Vogel et Michel de Brunhoff, parcours croisés de deux éditeurs de presse illustrée, Institut Universitaire Varenne, 2014, et plusieurs articles dont « Le tournant des années soixante dans la presse féminine », in La « vie des femmes » : singularités et rôles de la presse féminine (XIXe-XXe siècle), 2008, IFP, édition Panthéon-Assas, 2010.

Elle a coorganisé le colloque « Mode, vêtement et société en Europe durant la Première guerre mondiale » en 2014. Elle travaille actuellement avec Maude Bass-Krueger sur l’exposition Mode & Femmes, 14-18 qui se tiendra à la Bibliothèque Forney du 28 février au 17 juin 2017.

L

Falsificatrice de cartes Pokemon et créatrice officielle d’avatars pour un forum de jeux en ligne, la vie graphique commence pour elle vers 11 ans avec la découverte de Photoshop. Actuellement en DSAA design éditorial multisupport à Montreuil, auparavant à Duperré en design graphique, elle travaille en tant que graphiste mais aussi musicienne. Elle a commencé le violon à 6 ans, le chant et le piano un peu plus tard pour intégrer plusieurs formations que ce soit au théâtre (avec le Nouveau Théâtre de Montreuil), un groupe d’électro, un Steelband ou un orchestre classique.

Originaire de Nancy, elle intègre à Paris une classe préparatoire en arts plastiques, puis l’École Boulle où elle étudie le design de communication espace et volume. Elle poursuit à présent ses études en DSAA mode & environnement à l’École Duperré où elle questionne et revisite les formes modernistes et leurs utopies, les formes anciennes de l’avenir.

Enseignante chercheure et directrice des études de mode à la School of Textiles and Design, Heriot-Watt University, Edimbourg.

Anthropologue du vestimentaire, elle est spécialisée dans le domaine de la culture matérielle enfantine et analyse le rôle du vêtement dans les mécanismes de socialisation de l’enfant. Jusqu’en 2009, elle était en charge du musée du Textile et de la Mode de Cholet où elle a développé la première collection française dédiée a la mode enfantine et a initié le cycle d’expositions et de publications Small Couture.

En lien avec l’industrie de la mode, elle s’intéresse actuellement à l’élaboration d’un processus créatif centré sur les besoins de l’enfant, en tant qu’usager particulier.

Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université d’Orléans (laboratoire Polen), spécialiste d’histoire politique et culturelle du XIXe siècle, elle travaille actuellement sur les bals masqués et costumés à Paris entre 1830 et 1914.

Elle est l’auteur récemment de : Le monde de l’Angle. Voix paysannes 1915-2020 (Bleu Autour).

Représenté par la Galerie Les filles du calvaire, il est ancien pensionnaire de la Villa Médicis (2018-19). Aquarelles de fête, fusains de manifestations, dessins érotiques de webcam, peintures à l’huile de la solitude urbaine ou de l’envahissement de l’intime par la technologie, il aborde d’une manière classique les sujets les plus divers et les plus contemporains et traite aujourd’hui la fin du banal, celui de la catastrophe écologique.

Historienne du couple et de la famille, membre de l’École française de Rome, elle travaille sur les liens entre mariage et consentement (XIXe et XXe siècles). Dans sa thèse de doctorat, elle proposait une histoire sociale et culturelle de la nuit de noces en France au XIXe siècle (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2020).

Docteur en histoire, chercheur associé au CESDIP (CNRS/UMR 8183) et au Centre d’histoire du XIXe siècle.

Il est l'auteur de nombreux travaux sur les forces de l’ordre contemporaines, dont le plus récent «“Voici les faits qui nous ont paru suffisants pour motiver son arrestation” : les juges à la poursuite du “vampire du Bois-du-Chêne” (Côte-d’Or, 1895) », dans F. Chauvaud et P. Prétou (dir.), L’Arrestation. Interpellations, prises de corps et captures depuis le Moyen-Âge, Paris, PUR, 2015, p. 239-255.

Diplômée en BTS design de mode à l’École Duperré, actuellement en deuxième année de DSAA « Image éditoriale de mode » à Duperré, elle s’intéresse à la plasticité de la photographie argentique et numérique, en développant notamment l’idée d’image augmentée.

M

Formée à l’Ensad Paris aux disciplines de l’image et de la création audio-visuelle, elle est agrégée d’arts appliqués. Elle enseigne la mode et l’image, l’histoire des arts et du design à l’École Duperré Paris, intervient pour les universités Paris I et III.

Elle est une auteure régulière pour la revue Magazine dédiée aux style, media et industries créatives ; elle est co-directrice d’un colloque de Cerisy intitulé « La mode comme indiscipline, territoires d’expressions et de recherches » en 2021, dont un ouvrage est à paraitre aux Éditions B42 en 2023.

Diplômée en design industriel de l’ESDI UERJ, elle est designer, styliste et professeur. Elle s’intéresse à la mode dans son ensemble et à tous les liens qu’elle peut créer. Elle est à l’origine du Festival Saturnalia qui rassemble mode, art et carnaval à Rio de Janeiro.

Dans le but de déconstruire des stéréotypes pour mieux les utiliser, elle photographie ses amies comme des sculptures vivantes. Son travail est montré en de nombreuses occasions : solo show à la galerie Duplex100m2 à Sarajevo, à la Villa Noailles à Hyères, duo show avec Rania Matar, au festival de Valparaiso, dans les Balkans...

Entre 2012 et 2014, elle fait des recherches sur l’œuvre des frères Baschet, et remet en scène les robes qu’ils ont créées pour le film Qui-êtes-vous Polly Maggo de William Klein dans un opéra, au CAC de Brétigny.

Ses Lamp-girls ont été montrées au Showstudio à Londres et au Musée Galliera à Paris. Ses photographies sont publiées autant dans Reporters sans frontières que dans Wad, Art Press ou NY Times.

Par ailleurs Marianne enseigne à Athènes et fait des ateliers artistiques avec des collégiens en difficulté et des gamins de quartiers sensibles, des détenus, ou avec des amateurs à Moly-Sabata…

Elle flirte avec le risque politique en allant dans des endroits minés, dénonce l’exclusion des sans-abris avec des mini-performances dans le métro parisien, dirige Lydia Lunch en lui faisant lécher des miroirs, tout cela pour se servir de la réalité comme d’un studio géant.

Conservatrice au musée du Fashion Institute of Technology, elle travaille actuellement sur une exposition, Minimalism/Maximalism: Fashion Extremes.

Elle a co-écrit le livre Fashion Underground: The World of Susanne Bartsch avec Valerie Steele et a collaboré aux ouvrages Dance & Fashion, et Fashion Designers A-Z: The Collection of the Museum at the Fashion Institute of Technology.

Elle a obtenu son MA en études muséales : mode et textiles au FIT.

Elle écrit pour la revue Mixte dans les années 2000. À partir de 1996, elle participe à l’aventure de La Lettre du Cinéma et en est la corédactrice en chef de 2002 à 2006.

Elle fait aujourd’hui du planning stratégique sur le lac Léman.

Maître de conférences d’histoire grecque à l’Université de Bretagne sud. Elle travaille avec Lydie Bodiou sur l’histoire du corps, des sensibilités et de la perception.

Elles ont déjà co-dirigé :

- Odeurs Antiques, Les Belles Lettres, 2011 ;

- La religion des femmes en pays grec. Mythes, cultes et société, PUR, 2008 ;

- Corps outragés, corps saccagés de l’Antiquité au Moyen-Âge, Brépols, 2011 ;

- Rouge sang. Crimes et sentiments en Grèce et à Rome, Les Belles Lettres, 2015.

Maîtresse de conférence en histoire moderne et spécialiste d’histoire de la culture matérielle, elle s’intéresse à la façon dont matérialité et foi s’articulaient dans l’Europe des réformes religieuses (XVIe-XVIIe siècles). Elle travaille aussi sur la façon dont les individus s’appropriaient et négociaient les normes sociales, religieuses et morales qui pesaient alors sur leurs pratiques vestimentaires.

Ses principales publications : Les Guise et leur paraître (Presses univ. de Tours, 2014), La Culture matérielle de la France, XVIe-XVIIIe siècles (Armand Colin, 2016).

Artiste et écrivaine, membre de l’Oulipo, manipulant à la fois le texte et l’image, elle est notamment l’auteur d’un recueil de pastiches de classiques de la littérature (Cent titres, Gras- set 2014), d’un roman inspiré de sa collection de listes de commissions (Sinon j’oublie, Grasset 2017) et d’un traité de nihilisme pour la jeunesse (Jean-Loup fait des trucs, Les Fourmis rouges 2015).

Représentée à Paris par la galerie Lara Vincy, elle fut aussi l’une des « Papous » de France Culture.

Ethnologue. Après avoir été conservatrice au musée national du Württemberg à Stuttgart, elle est depuis 1995 professeur au département « Art et culture matérielle » de l’Université de Dortmund et directrice de l’Institut d’anthropologie culturelle des mondes textiles.

Elle travaille sur la culture matérielle et visuelle ainsi que sur la muséologie et en particulier sur le patrimoine de la route de la soie en Asie centrale (Ouzbékistan) et sur la muséalisation de la mode.

Elle co-écrit :

- Die Wissenschaften der Mode (Les sciences de la mode), Bielefeld, Transcript Verlag, 2015 ;

- Fusion Fashion. Culture beyond Orientalism and Occidentalism, Bern, New York, Peter Lang, 2013 ;

- Modernity of Tradition. Uzbek Textile Culture Today, Müns- ter, New York, Waxmann, 2013.

Diplômé d’un bachelor de design mode de la Gerrit Rietveld Academie, il poursuit actuellement sa formation en DSAA image média éditorial.

Il explore la relation entre l’artisanat et la technologie dans le domaine de la création de mode et de sa monstration, en engageant des dialogues entre images nées à l’intérieur d’ordinateurs et les surfaces physiques sur lesquelles elles sont ancrées. Photographié, filmé, scanné, l’objet matériel redevient image.

Diplômée d’un BTS design de mode et du DSAA mode majeure « Image média éditorial » de l’École Duperré. Sa pratique consiste à crée des univers de mode faits de vêtements, prints, accessoires et de décors, qu’elle appelle « over-look ». C’est le style qui déborde du vêtement et s’étend à ce qui se trouve autour de lui pour créer des images totales et des apparitions spectaculaires. Pour créer cette mode théâtrale, elle a recours autant au manuel qu’au digital, et fait de nombreux allers et retours entre la peinture et la 3D. Ainsi, elle se positionne comme une une costumière du style et de l’espace et une créatrice de tableaux digitaux.

Designer, elle enseigne à l’École Duperré en laboratoire de conception depuis 2006, dans les domaines de l’architecture intérieure, la scénographie et en mode et environnement. Plutôt touche à tout malgré sa formation au design d’objet, elle s’intéresse tout particulièrement aux modalités de création et aux processus de légitimation du design. Régulièrement impliquée dans des projets de recherche en design, elle mène au sein du Bureau Oblique une activité de renseignements créatifs (audit créatif, veille culturelle, assistance à maîtrise d’ouvrage, recherches).

Historienne, chercheur au CNRS, membre de l’UMR 7308 (CREDO, Aix Marseille Université, CNRS, EHESS), elle est spécialiste de l’histoire de la colonisation et de l’aire Pacifique, et, en particulier, de la Nouvelle-Calédonie.

Elle est l’auteur de l’ouvrage Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie, 1853-1920 (Belin, Paris, 1995) et a édité (et contribué) en 2010 avec Elsa Faugère, à la publication de l’ouvrage collectif intitulé La Nouvelle-Calédonie. Vers un destin commun (Paris, Karthala, 2010). Elle a aussi plusieurs articles portant sur l’histoire de condition juridique indigène.

Après deux premières années de DNMADE graphisme à Duperré, elle a rejoint l’atelier « Didactique visuelle » à la HEAR de Strasbourg. Elle aime particulièrement réaliser de tout petits livres et des illustrations colorées.

Diplômée de l’Université de Columbia (New York) et du Courtauld Institute (Londres) et actuellement élève en M2 à l’École du Louvre, elle est passionnée d’histoire et de théories du luxe et du glamour. Américaine, elle est venue en France pour la première fois à l’âge de 16 ans et habite à Paris depuis 2019. Chercheuse et écrivaine, elle s’intéresse à la conjugaison de l’histoire de l’art, la mode et le patrimoine, et rêve de s’établir à Paris dans son domaine.

Son travail paraît dans des publications telles que Pan & The Dream, Culture(s) de Mode et West 86th.

Diplômée d’un DnMade typo/édition obtenu à l’Ensaama, elle a choisi d’élargir sa pratique artistique en se tournant vers le Dsaa image de mode. Cette décision lui a permis d’intégrer de nouveaux outils à son travail tels que la photographie, la vidéo et d’autres médias numériques et plastiques. En combinant ces différents moyens d’expression, elle a su développer un langage artistique qui a abouti à la création d’une identité singulière.

Linguiste, lexicographe, sémiologue. Après avoir fait partie de l’équipe de rédaction du Trésor de la Langue Française (TLF-CNRS), elle poursuit des recherches sur le lexique des couleurs comme reflet de phénomènes culturels et sociaux.

Elle est l’auteur, à CNRS Éditions, d’une série de dictionnaires des mots et expressions de couleur (Le Bleu 1998, 2004, 2013 ; Le Rouge 2000, 2009 ; Le Rose 2002 ; Le Noir 2005, 2010 ; Le Blanc 2008 ; Le Vert 2012 ; Le Gris 2015), Le Violet est en cours.

Elle participe à des ouvrages collectifs (préfaces, articles), des revues de linguistique, sociologie, art, mode, marketing, des catalogues d’expositions, des livres d’artistes.

Présidente du Centre Français de la Couleur (CFC) de 2004 à 2016, elle a été rédactrice en chef de la revue Primaires (2002-2017) : « Couleurs sensibles », « Couleurs espaces », « Couleurs plurielles ».

Elle est actuellement chercheuse associée au laboratoire de recherches Savoirs, Praxis, et Poétique en Art (LARRA-SEPIA, Université Toulouse-Jean-Jaurès).

Diplômée en design graphique de l’École Duperré, elle étudie actuellement en DSAA image.

Particulièrement intéressée par la modélisation 3D et la vidéo, son travail s’intéresse au mouvement et à l’intégration d’espaces virtuels dans des scénographies tangibles. Elle expérimente dans sa pratique, les narrations multimédias mélangeant écriture, édition, vidéo et scénographie.

Ethnologue, sociologue, elle est directrice de recherche au CNRS, rattachée à l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC)-Équipe Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture (LAHIC)-CNRS-EHESS.

Elle est présidente de la Société d’ethnologie française (SEF). Elle a été rédactrice en chef de la revue Ethnologie française.

Outre de nombreux articles, elle a publié notamment sur les mondes de la mode : « La Sainte-Catherine. Culture festive en entreprise » (1997, Éditions du CTHS) et « Les catherinettes en fête » (2008, Éditions Archives & Culture).

Elle a coordonné le dernier dossier « Fashion Mix » de la revue Hommes & Migrations (2015).

Elle a également récemment dirigé : le numéro « Le Paris des ethnologues, des lieux, des hommes » de la revue Ethnologie française (2012) et le numéro « Le retournement des choses » de la revue Socio-anthropologie (2014).

Ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée d’histoire, elle est doctorante au Centre d’Histoire du XIXe siècle (Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne). Sa thèse porte sur le marché des objets liés à la sexualité en France entre les années 1880 et la fin des années 1930.

Elle est l’autrice d’Une rose épineuse. La défloration au xixe siècle en France, Presses Universitaires de Rennes, 2017.

N

Artiste plasticienne et photographe basée à Paris, elle est connue sous le nom de Dame Pipi. Elle est née à Vichy, en France, en octobre 1944. Elle est la veuve de la productrice et DJ de hardcore Liza ’N’ Eliaz.

Directeur artistique, photographe et artiste basé à Paris, ses champs de pratiques englobent la mode et la beauté, ainsi qu’une pratique militante questionnant les intimités queers.

Après un DMA textile en tapisserie à l’École Duperré, elle intègre pendant une année les Beaux-Arts de Cergy qui lui permettront d’élargir son champ de création plastique. Actuellement en DSAA mode & environnement à Duperré, elle poursuit ses questionnements sur le corps moderne, hors-norme et onirique.

Ni Mídia NINJA a été fondée en 2013 et a gagné en notoriété lors des manifestations de juin qui ont rassemblé des millions de personnes dans les rues du Brésil. Aujourd’hui, le réseau mobilise plus de 8 millions de supporters et environ 500 personnes sont directement impliqués dans le soutien des maisons collectives à travers le Brésil.

Nous sommes un réseau de communication libre qui cherche de nouvelles façons de produire et de diffuser des informations basées sur la technologie et une logique de travail collaboratif. Nous comprenons la communication démocratique comme un droit de l’homme et défendons l’intérêt public, la diversité culturelle et le droit à l’information avec pour lignes directrices les causes identitaires, la culture, l’environnement, la jeunesse et les autres défis du XXIe siècle.

Diplômé de l’École Duperré en Master « Design & Recherche », sa pratique pluridisciplinaire oscille entre design de mode, illustration et art contemporain, questionnant la relation à son vestiaire et l’idée de « collection ». Il a notamment travaillé avec les équipes de Jacquemus, Paco Rabanne et Etudes Studio. Aujourd’hui il est créateur du projet « vestiare » et rédacteur mode pour Feu magazine.

O

Artiste diplômée des Beaux-Arts de Paris et de l’École Duperré, entre photographie, installation, sculpture et stylisme, elle explore les territoires des affectations que la mode et l’art contemporain entretiennent et nourrissent. De cette relation complexe, les ambiguïtés afférentes à la présence d’un corps finalement absent, aux rôles que les figures, objets, matériaux jouent, constituent le vocabulaire d’une facétie théâtralisée.

« Leaving room », tragicomique, raillerie et règlement de compte que sa dernière présentation, dans l’aile ouest du Palais des études de la rue Bonaparte, décline selon des assemblages où la bottine, la fuck me shoe, le mocassin côtoient les abords d’une gestalt de boîte en bois dont les ouvertures rejouent la symétrie sagittale, ou encore prolongés par des profils découpés dans des plaques de bois ajourées dont le dessin signe une anthropomorphie élastique. À l’entrée, l’accueil d’un chapeau de cow-boy donne le ton : « Pimp my ride, or die ».

P

Maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Lille et membre de l’Institut de recherches historiques du Septentrion (IRHiS).

Ses recherches portent sur la culture vestimentaire à l’époque moderne ainsi que sur les images et représentations des peuples européens.

Elle a coordonné le programme Paraître et apparences dans l’histoire en Europe occidentale du Moyen Âge à nos jours (Fondation Nationale pour la Recherche, 2004-2006).

Ancien professeur de mathématiques, il a travaillé dans l’informatique documentaire et la presse. Il est spécialisé dans les métadonnées et les bases de données d’images.

À partir de son expérience technique, son intérêt s’est orienté vers les études visuelles. Depuis 2007, il a développé avec une équipe de passionnés le projet collaboratif PhotosNormandie qui a pour objectif d’améliorer les légendes de photographies et films historiques sur la bataille de Normandie.

Il tient le carnet de recherche Déjà Vu sur la plate-forme hypotheses.org. Ses recherches actuelles portent sur la redocumentarisation, les objets informationnels, les méthodologies d’analyse de corpus d’images faiblement structurés, dont les images de pulps et comics.

Il travaille au département d’histoire de l’Université de Fundan (Chine) après un master de littérature française de l’Université de Zhongshan et une thèse de sociologie à Sciences Po sur la mode et le totalitarisme (Les pratiques vestimentaires chez les habitants des villes du Guangdong pendant la Révolution culturelle). Ses travaux portent sur la sociologie historique, culturelle et les changements institutionnels au XXe siècle.

Elle a notamment publié dans China Quarterly, sur les mémoires et les héritages de la Révolution culturelle, sur la mode pendant la Révolution culturelle, et sur les stratégies matrimoniales des classes moyennes urbaines en Chine (Wives, Husbands and Lovers: Marriage and Sexuality in Hong Kong, Taiwan, and Urban China, Stanford University Press, 2014).

Invitée à Harvard-Yenching, elle travaille aujourd’hui sur un livre intitulé provisoirement Personal Reading of Educated Youth Generation: History and Memory of the Cultural Revolution.

Il a récemment obtenu son DSAA images média éditorial à l’École Duperré. Actuellement en stage chez la rédactrice Camille Bidault Waddington, il s’intéresse aux mécanismes qui permettent l’apparition du style.

Historienne du genre et anthropologue du vêtement au CNRS, elle travaille sur la construction du masculin et du féminin par le vêtement et s’intéresse par ailleurs aux conditions matérielles de la production intellectuelle féminine, laïque et religieuse, sous l’Ancien Régime.

Anthropologue spécialiste du costume de scène et d’écran, elle est l'auteure de plusieurs rapports pour le ministère de la Culture sur les savoir-faire associés à la création des costumes pour le théâtre, les spectacles et le cinéma.

Elle a été commissaire d’exposition pour le Centre National du Costume de scène (exposition Artisans de la scène) et le Centre Français du Patrimoine Immatériel (exposition Corps/décors).

Enseignant et chercheur, elle est intervenue plusieurs années à l’ENSATT et dans les universités Paris 8 et Paris 3 Sorbonne nouvelle.

Elle dirige le groupe de recherches Corps Costume de Scènes et d’Écrans (CERPCOS) depuis 2002. Les travaux en cours sont en association avec l’Institut National de L’Audiovisuel (INA). Un long terrain a permis de rencontrer les créatrices et créateurs de costumes à la télévision de la RTF à la SFP. Un ouvrage associant archives privées, témoignages, maquettes et photos de plateaux à paraître à l’automne 2023.

Après un double cursus en archéologie et lettres modernes à l’Université Paul Valéry de Montpellier couronné par un master sur le thème des mythes dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar, il part en Caroline du Nord enseigner le français à UNC Chapel Hill avant d’intégrer, au terme d’une année italienne, Air France. Depuis lors, il est aux quatre coins du monde, à Paris ou sur une petite île grecque où il a posé ses valises.

Apprenti photographe en DSAA mode majeure images média éditorial à l’École Duperré, son travail photographique et numérique s’articule autour d’un jeu entre les mots et les images : de l’humoristique au parodique, du kitsch au mainstream, de l’accidentel au déceptif, Valentin cherche la construction d’un décor et d’une mise en scène permanente dans laquelle transparaît par l’image une moindre forme de réel et d’ordinaire.

Ancienne élève de l’ENS Cachan, elle est enseignante en design graphique et typographie à l’École Estienne. C’est la rencontre de Michel Vernes qui éveille son intérêt littéraire et typographique pour le XVIIIe siècle.

Étudiant en DSAA majeure image éditorial à l’école Duperré après un DnMade objet orienté autour de la pièce unique.

Sa pratique s’organise autour du stylisme, du costume et de la fabrication de props/scultpure qu’il mélange parfois avec la 3D et les outils numériques. Son travail se concentre sur la création de figures allégoriques hybrides.

Diplômée de DMA « illustration » au lycée Auguste Renoir, elle poursuit son cursus à l’École Duperré en DSAA mode majeure « Image média éditorial ».

Passionnées de bande dessinée et de narration, ses illustrations parlent de jeux d’enfants espiègles, où l’étrange et le rêve tutoient la réalité. Elle aime cultiver une pratique artistique ouverte et explore l’image séquencée et la narration à travers ses différents modes de représentation et de diffusions.

Après un diplôme d’architecte DPLG à Toulouse, elle décide de se consacrer à la photographie. Elle vit et travaille à Paris. Photographe indépendante, elle répond à des commandes pour la presse (Psychologies magazine, La Recherche, La Vie, Le Monde, La Croix, le Magazine littéraire, l’Équipe magazine, Libération, Têtu, Studio magazine, le Nouvel Observateur,…), les institutions (le CNRS, l’INPI, La Croix rouge…), le corporate (Agences de communication, entreprises...). Elle enseigne la photographie au lycée Jacques Prévert, à Boulogne-Billancourt.

Voir le site personnel de Frédérique Plas : frederiqueplas.com.

Diplômée du Master « Mode et Industrie créatives » de l’École Duperré, elle a suivi une formation d’architecte à l’École d’Architecture de Marne-la-Vallée. Avec Mathilde Sampic, son travail porte principalement sur l’expression du parfum à travers les cinq sens et le prolongement de l’univers du parfum créé par le nez. Leur réflexion se traduit par une série d’installations multisensorielles créées à partir d’une recherche de matières sensitives qui plongent le spectateur au cœur même de l’essence des fragrances.

Elle représente des artistes visuels développant une pratique personnelle importante et collaborant avec des galeries, des institutions, la presse, des agences de communication et de grandes marques internationales dans le cadre de commandes. Passionnée d’arts visuels, elle soutient également des photographes et des lieux culturels dans la recherche de financements en vue de produire une exposition ou une publication et assure également la diffusion de leurs expositions. Elle a été l’une des coordinatrices de la mission photographique France(s) territoire liquide regroupant 43 photographes pendant cinq ans et a également assuré la coordination et la diffusion du projet Des sneakers comme Jay-Z, réalisé par Frédéric Delangle et Ambroise Tézenas, lauréats du premier prix de la commande photographique Ooshot Award et présenté aux Rencontres d’Arles 2018 puis au Foam Museum à Amsterdam en 2019.

Diplômée de DSAA mode majeure « Image média éditorial » de l’École Duperré, ses productions visuelles s’intéressent aux limites entre images artificielles et prises de vue réelles, et s’expriment à travers divers médiums de création.

Louise déploie un univers visuel autonome qui est voué à circuler entre fixation et mouvement, logos corporate et création plastique, productions personnelles et collaborations/commandes.

R

Il a enseigné la littérature à l’Université, en France et ailleurs. Il s’intéresse à la littérature du XVIIIe siècle, à la presse d’Ancien Régime et de la Révolution (gazetier-universel.gazettes18e.fr), aux jeux du siècle des Lumières et à l’histoire du regard (Machines à voir, 2017).

Diplômée du DSAA « Image média éditorial » de Duperré en 2018, elle poursuit une recherche de style et création d’images en Post DSAA tout en continuant une pratique de styliste freelance.

Historien de la science et de la médecine à l'Université de Chicago. Son travail porte sur l'histoire du corps et l'histoire de l'histoire naturelle et en particulier sur ses aspects moraux et esthétiques.

Il termine actuellement un ouvrage sur l’histoire des théories de la couleur.

Agrégée de l’université, docteure en histoire et chercheuse associée au Centre d’histoire sociale du XXe siècle (université Paris 1 – UMR 80 58), elle est l'auteure du livre Retourner à la terre. L’utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 1960, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, 500 p., tiré de sa thèse d’histoire contemporaine Regards croisés autour d’une utopie. Le « retour à la terre » en Ardèche des années 1960 aux années 1990, soutenue en 2011 à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne sous la direction du professeur Pascal Ory.

Ses recherches portent sur les marges innovantes et créatives, les utopies du quotidien, les formes de mobilisation infra-politiques ainsi que sur les rapports villes campagne.

S

Étudiante en design graphique à l’École Duperré, elle s’intéresse aux questions sociétales, leur impact et leur circulation dans le design graphique. Elle questionne la place et le rôle de l’environnement, des influences et des héritages dans la pratique graphique du design contemporain.

Diplômée du Master Mode et Industrie créatives de l’École Duperré, elle a suivi une formation de scénographe à l’École Boulle. Avec Camille Pleuven, son travail porte principalement sur L’expression du parfum à travers les cinq sens et le prolongement de l’univers du parfum créé par le nez. Leur réflexion se traduit par une série d’installations multisensorielles créées à partir d’une recherche de matières sensitives qui plongent le spectateur au cœur même de l’essence des fragrances.